La reconnaissance faciale est sans doute la technologie la plus fascinante et la plus inquiétante de notre époque. Mais aussi la plus incomprise. Entre fantasmes dystopiques, discours marketing déconnectés et storytelling creux, il est devenu quasi impossible d’en saisir les enjeux, les opportunités et les menaces bien réels qu’elle recèle. Alors, on a décidé de vous en parler.

Dans cet article, nous explorons :

- Comment elle fonctionne vraiment (et pourquoi c’est loin d’être simple)

- Où elle est déjà utilisée (et où elle le sera bientôt)

- Pourquoi elle fait trembler les défenseurs des libertés fondamentales

- Les lois qui (tentent de) l’encadrer en France et ailleurs

-

Les raisons pour lesquelles elle nous inquiète (spoiler : ce n’est pas pour rien)

Plongeons dans les coulisses d'une technologie qui transforme notre monde.

Définition : Qu'est-ce que la reconnaissance faciale, vraiment ?

La reconnaissance faciale : une technologie qui, grâce à l’intelligence artificielle, s’acharne à repérer et analyser nos visages pour les transformer en identifiants biométriques uniques. Ne comptez pas sur le marketing pour l’avouer franchement : derrière ses promesses d’innovation, elle fait de votre visage une clé universelle, aussi exploitable qu’un code-barres — sauf qu’on peut difficilement changer de tête après un piratage. Sans vouloir froisser, cette normalisation du contrôle algorithmique se niche dans le quotidien : surveillances urbaines, campagnes publicitaires personnalisées ou simples vérifications d’accès. Soyons honnêtes : notre visage n’est plus un simple trait de caractère mais une donnée monnayable.

« Ce n’est pas parce qu’une caméra vous sourit que vous lui devez votre confiance. »

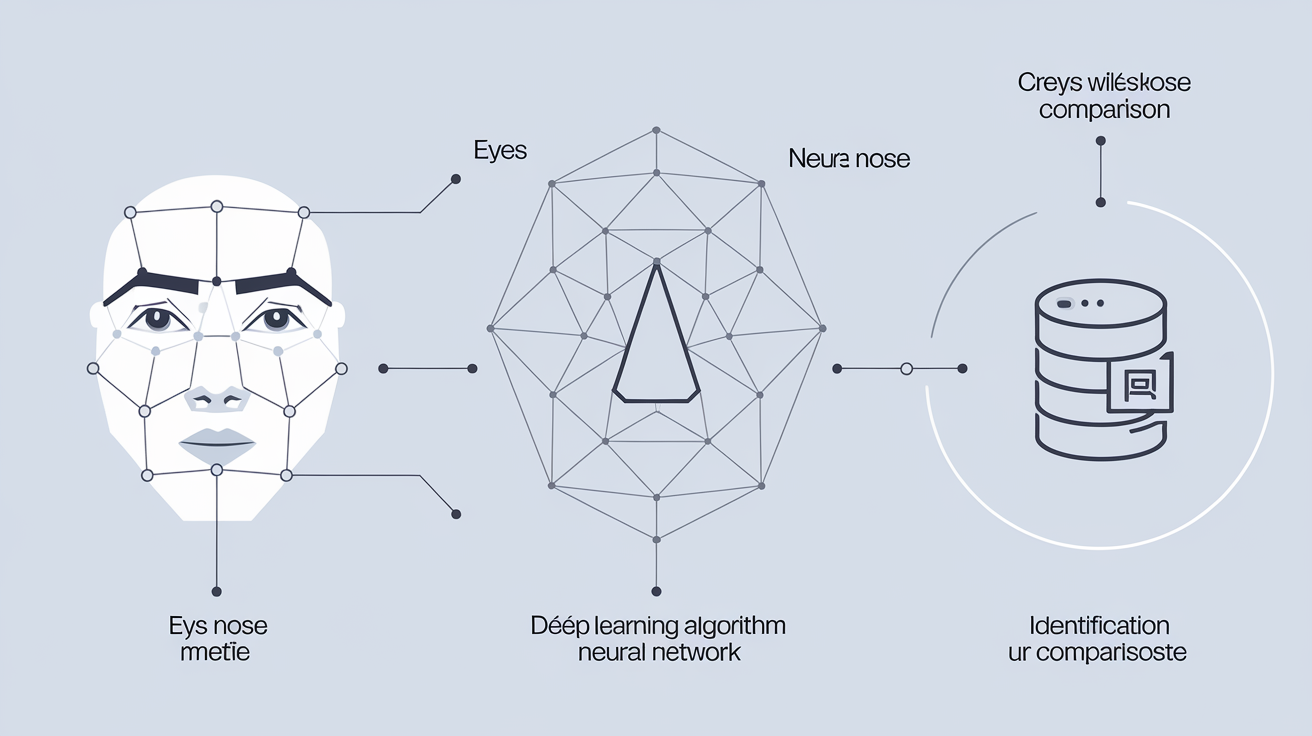

Comment ça marche ? Le "gabarit" biométrique, du cliché à l'algorithme

L’envers du décor technique est étrangement trivial. On commence par capturer un portrait – photo ou flux vidéo – puis une analyse extracte méthodiquement les points-clés du faciès : distance entre les yeux, contour des lèvres, inclinaison du nez, géométrie du menton. Ces mesures constituent ce que les industriels appellent poliment un "gabarit" ou "template" biométrique. C’est ce schéma réduit à quelques dizaines de valeurs qui alimente ensuite le moteur algorithmique (pensons ici aux technologies de Thales) pour matcher votre mine avec celles stockées dans des bases de données plus ou moins sécurisées. Le tout est vendu comme la quintessence de la sécurité high-tech... Avouez-le : on aurait pu rêver mieux en matière d’innovation humaine.

Pour approfondir les fondamentaux cachés derrière ce simulacre d’intelligence : Tout comprendre sur l’intelligence artificielle

Les coulisses de l'IA : Deep learning et réseaux neuronaux au service de nos visages

Derrière la façade clinquante, l’essentiel repose sur des réseaux neuronaux profonds (deep learning), dont le rôle se résume à ingurgiter des millions — non, des centaines de millions ! — d’images issues d’ensembles tels que Labeled Faces in the Wild ou YouTube Faces DB. Des systèmes dont l’opacité n’a rien à envier aux chambres noires du marketing digital : on entraîne des modèles type DeepFace (de Facebook), FaceNet (de Google) ou encore Rekognition (d’Amazon) à détecter et comparer ces fameux gabarits avec une précision annoncée qui fait sourire tout expert lucide. On ne s’y trompe pas : ce sont bien les GAFA qui tiennent les rênes techniques… Et personne ne semble vraiment exiger qu’ils dévoilent leurs jeux de données ni leurs biais structurels.

Les applications de la reconnaissance faciale : bien plus qu'un simple déverrouillage de smartphone

La sécurité, ce prétexte si commode : aéroports, villes, contrôles aux frontières

La reconnaissance faciale s’est invitée dans l’arsenal sécuritaire avec une aisance qui force le cynisme. Dans les aéroports, des systèmes comme SITA Smart Path promettent une gestion fluide et sans contact des flux de passagers, en scannant nos visages à chaque checkpoint — prétendument pour notre confort. Les frontières européennes se parent désormais de dispositifs tels que TravelTotem, capturant chaque trait biométrique sous couvert d’efficacité et de lutte contre l’immigration illégale.

Mais soyons honnêtes : qui peut sérieusement croire que cette avalanche de dispositifs garantit la sécurité ? Même le Ministère de l’Intérieur américain reconnaît que la technologie n’est ni infaillible ni dénuée de biais inquiétants. L’exemple chinois, où chaque mouvement est traqué via un réseau tentaculaire de caméras dotées d’IA, devrait instiller un doute salutaire : surveillance massive sous couvert d’ordre public ou contrôle généralisé ? L’Inde n’est pas en reste avec son projet NCRB, flirtant dangereusement avec un État panoptique. Sans vouloir froisser les technophiles naïfs, la promesse sécuritaire est souvent le cache-misère d’une collecte systématique de données — pour mieux prescrire demain qui devra être surveillé…

Le commerce et le marketing : ciblage comportemental et expérience client réinventée ?

Dans les boutiques ou devant les panneaux publicitaires numériques, c’est votre visage qui dicte dorénavant l’offre commerciale. Les annonceurs analysent non seulement vos traits mais aussi vos émotions : sourire forcé devant un écran ? L’algorithme note. Frustration détectée au rayon high-tech ? Offre personnalisée à la clé. Des technologies développées par des géants du retail permettent déjà d’ajuster en temps réel la publicité affichée selon l’âge ou le sexe apparent du client.

Avouez-le : on aime secrètement être reconnus au moment de payer ou se voir proposer « l’offre parfaite ». Jusqu’à ce que cela vire à l’intrusion crasse — et personne ne vous demande vraiment votre avis avant d’analyser votre humeur. Apple a donné le ton avec Face ID, ouvrant la voie au commerce où même votre identité devient une variable marketing. Cette « expérience client réinventée » relève surtout d’un opportunisme algorithmique assez peu transparent sur ses finalités.

Pour aller plus loin sur ces manipulations subtiles : marketing comportemental

La santé : des diagnostics aidés aux parcours patients simplifiés

Si un secteur pouvait tirer bénéfice éthique de la reconnaissance faciale, c’est bien celui-ci... mais ne rêvons pas trop vite. Des applications comme Face2Gene permettent d’identifier plus de 300 maladies rares via l’analyse automatique des traits du visage ; d’autres outils peuvent suivre les patients en établissement ou simplifier leur identification lors du parcours hospitalier.

Bénéfices potentiels en santé :

- Diagnostic précoce de maladies génétiques via analyse morphologique automatisée.

- Accès facilité aux dossiers patients sans carte ni code PIN (adieu l’oubli du mot-de-passe !).

- Suivi continu des personnes vulnérables (personnes âgées déambulantes ou non communicantes).

- Détection automatique des signes précoces de troubles neurologiques par analyse micro-expressionnelle.

On aurait pu rêver mieux côté confidentialité mais, soyons lucides : ici au moins, quelques gains tangibles émergent pour certains profils à haut risque.

Contrôle d'accès et identification : le passeport numérique de demain ?

Que ce soit pour déverrouiller un smartphone (merci iPhone X) ou entrer dans un bâtiment sécurisé, la reconnaissance faciale élimine badge magnétique et code secret — pour notre plus grand confort officiel…et peut-être notre plus grande vulnérabilité réelle. Certains services testent déjà l’accès à des événements ou à des zones restreintes par simple scan du visage. Mais n’ayez aucun doute : centraliser autant nos identités dans une base unique relève du fantasme technocratique autant que du cauchemar sécuritaire. Le « passeport numérique » annoncé promet rapidité mais impose surtout une dépendance absolue à une technologie dont les failles sont encore tues.

Les usages hybrides : quand la vidéo intelligente rencontre la reconnaissance faciale

Sans vouloir froisser ceux qui fantasment sur le progrès pur, coupler analyse vidéo temps réel et identification biométrique aboutit à ce rêve humide d’ingénieur-police : surveiller les foules minute par minute, détecter un comportement « suspect », compter les flux dans chaque zone urbaine critique... Chaque caméra urbaine équipée devient alors sentinelle omnisciente — jusqu'à pouvoir suivre en continu tout individu jugé notable.

« Ce que nous vivons ressemble moins à une avancée qu’à une abdication joyeuse devant le contrôle algorithmique généralisé. »

Les enjeux cruciaux de la reconnaissance faciale : entre promesses technologiques et menaces liberticides

La protection des données personnelles : quand nos visages deviennent des données sensibles

Sans vouloir froisser les chantres du progrès, il serait temps d’admettre que la reconnaissance faciale ne manipule pas de simples chiffres anonymes, mais bien notre identité profonde. Le visage est une donnée biométrique unique et permanente, aussi irremplaçable qu’une empreinte digitale ou un fragment d’ADN—sauf qu’ici, impossible de « changer de visage » en cas de fuite. Avouez-le, ce n’est pas votre mot de passe oublié qui risque d’être vendu à la découpe sur le dark web, mais votre singularité même.

Le RGPD place heureusement la donnée biométrique dans la catégorie ultra-sensible—exigeant un consentement explicite et des garanties techniques que bien peu respectent en pratique. La CNIL se targue de veiller au grain, multipliant avis et mises en demeure. Mais soyons honnêtes : l’asymétrie entre géants de la tech et autorités nationales laisse rêveur quant à l’effectivité du contrôle.

« Notre visage n’est pas qu’un identifiant : c’est le sésame de notre vie privée, exploité sans répit par ceux qui veulent tout voir, tout savoir, tout vendre. »

Vie privée et libertés fondamentales : le grand écart permanent

On aurait pu rêver mieux que cette société où chaque déplacement se monnaie contre une dose illusoire de confort. La reconnaissance faciale infiltre nos vies sous couvert d’efficacité mais installe insidieusement une surveillance généralisée. Choisir entre fluidité d’accès et anonymat devient la nouvelle norme ; amusant si ce n’était qu’un jeu vidéo, inquiétant dès lors que chaque trajet urbain est archivé.

L’acceptation sociale frôle la résignation : on tolère l’analyse systématique des comportements « pour notre sécurité », comme si renoncer à l’intimité était prix légitime pour acheter du pain sans badge ni code. Infantilisation ou consentement éclairé ? Soyons lucides : qui a jamais signé pour une société où chaque regard caméra vous soupçonne a priori ?

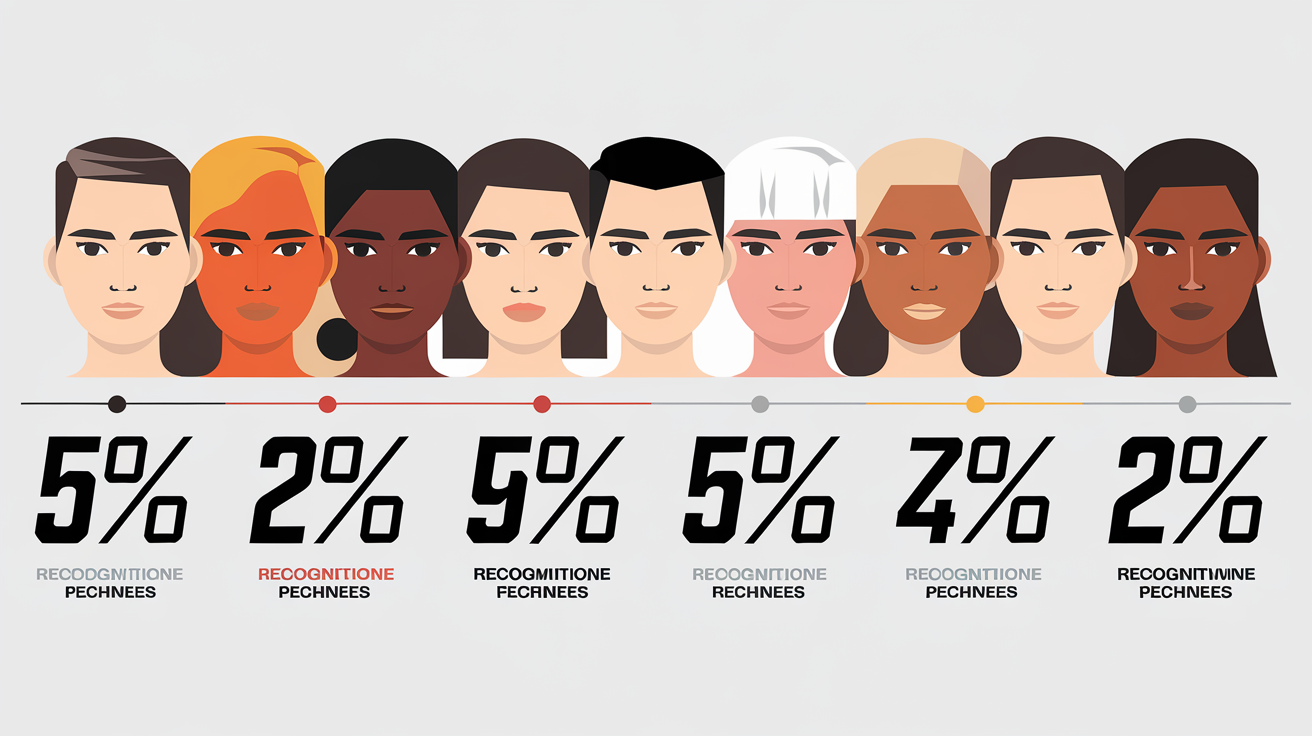

Biais algorithmiques et discrimination : le risque de reproduire les inégalités

C’est là que le bât blesse le plus cruellement : la technologie n’a rien d’impartial. Les algorithmes de reconnaissance faciale — entraînés sur des bases déséquilibrées — affichent des taux d’erreur ahurissants dès qu’il s’agit de femmes, de personnes racisées ou âgées (voir études NIST ou Université de Hong Kong). L’exemple du Biometric Technology Rally est parlant : certains systèmes identifient correctement près de 99% des hommes blancs… mais chutent sous 70% pour des minorités visibles. On ne s’y trompe pas : l’innovation qui prétend moderniser le monde reproduit jusqu’au code source les pires travers discriminatoires.

Une anecdote glanée lors d’un test grandeur nature dans un métro asiatique reste édifiante : un contrôle déclenche l’alerte sur un passager innocent – son seul tort ? Ne pas faire partie du groupe dominant inclus dans l’entraînement initial… Voilà comment naissent les injustices automatisées.

Fiabilité et failles de sécurité : des erreurs coûteuses et des vulnérabilités exploitables

Sans vouloir froisser les ingénieurs zélés, il faudrait cesser cette fable technologique faisant croire à l’infaillibilité. Des erreurs d’identification surviennent partout : faux positifs menant à des arrestations arbitraires aux États-Unis ; refus d’accès non justifiés dans certains bâtiments sécurisés — même Apple a vu son mythique Face ID trompé par deux frères à la ressemblance approximative ! Quant aux failles potentielles (attaques adversariales) permettant à un cybercriminel rusé de déverrouiller votre vie numérique avec une simple photo modifiée… on préfère détourner poliment le regard.

La proportionnalité en question : l'usage est-il toujours justifié et nécessaire ?

C’est LE point aveugle des promoteurs technos : chaque déploiement est-il vraiment proportionné ? Trop souvent, on implante ces dispositifs « tout-terrain » sans analyse sérieuse : pour fluidifier l’entrée d’une salle VIP ou fliquer tous les passants « au cas où ». On aurait pu rêver mieux en termes d’esprit critique collectif — avouez-le — car rien ne justifie cet usage massif sans démonstration solide du besoin ni examen éthique sincère. Doit-on céder notre visage à chaque innovation qui réclame son jouet algorithmique ? À méditer très sérieusement.

Cadre légal et réglementaire : la reconnaissance faciale sous surveillance (ou pas)

Le RGPD et la loi Informatique et Libertés : des garde-fous en théorie

Commençons par rappeler l’évidence que la communication officielle voudrait escamoter : la reconnaissance faciale est, en Europe, strictement encadrée par le RGPD et la fameuse loi Informatique et Libertés de 1978. Ces textes imposent, du moins sur le papier, des principes majeurs : consentement explicite (vous devez accepter qu’on capture vos traits), finalité déterminée (pas de collecte opportuniste pour tout et n’importe quoi), minimisation des données (on n’extrait que l’essentiel). Ces garde-fous théoriques sont censés protéger nos visages comme des reliques inviolables. Sauf que – soyons honnêtes – dès qu’il s’agit d’applications concrètes, les exceptions fusent : sécurité publique, intérêt général, ou simple lubie entrepreneuriale. L’interprétation de la « nécessité », notion parfaitement floue, laisse un boulevard à l’innovation débridée.

Pour explorer les arcanes du RGPD appliqué au biométrique : RGPD : obligations et droits

Le rôle de la CNIL et des autorités de protection des données

En France, la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) parade comme gendarme du traitement biométrique. Son rôle officiel ? Veiller au respect des lois, rendre avis sur chaque projet public ou privé impliquant la reconnaissance faciale, publier guides et mises en demeure. En cas de manquement grave, elle peut sanctionner (très occasionnellement). Le même schéma existe dans d’autres pays européens avec leurs homologues locales.

On aurait pu rêver mieux : une régulation plus ferme aurait permis d’anticiper plutôt que courir derrière les scandales. Dans la réalité ? L’action est trop souvent réactive. Rappelons que plusieurs expérimentations publiques ont été retoquées... après avoir démarré !

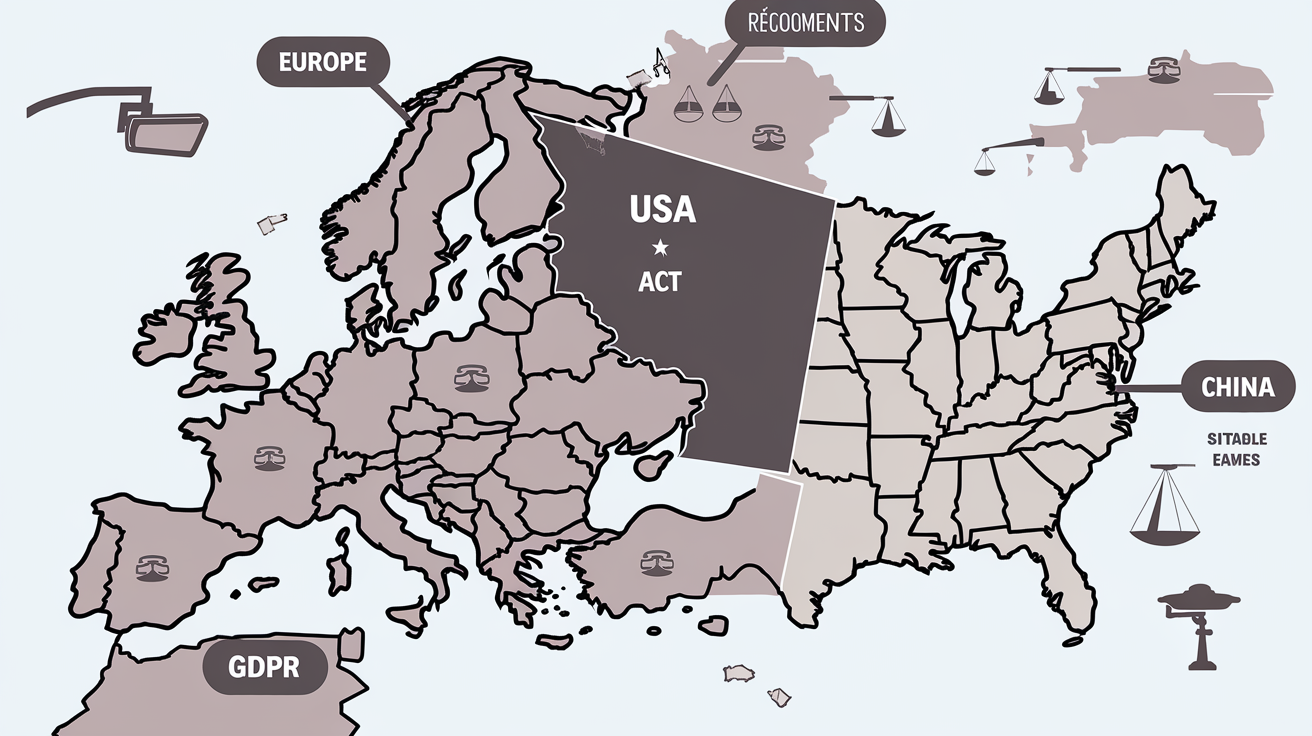

Débats actuels et futures réglementations : où va-t-on vraiment ?

La cacophonie réglementaire frôle l’absurde à l’échelle globale. L’Union européenne tenteun virage prudent avec l’AI Act : volonté d’interdire certains usages (reconnaissance faciale temps réel dans l’espace public) mais tolérance ambiguë dès qu’il s’agit de police ou d’intérêts étatiques supérieurs. Les débats sont encore ouverts ; chaque amendement attise les crispations entre protection stricte et lobbyisme technologique.

Outre-Atlantique ? Les États-Unis se contentent d’une mosaïque de mesures locales : aucune règle fédérale digne de ce nom ; quelques villes (San Francisco, Portland) ont banni ces dispositifs mais ailleurs c’est open bar algorithmique. Chez les champions du contrôle – Chine surtout, mais aussi Russie – le débat n’existe tout simplement pas : tout visage appartient à l’État.

On ne s’y trompe pas sur la tendance : ce sera toujours la zone grise qui profitera aux plus offensifs…

Spécificités internationales : philosophies antagonistes

Sans vouloir froisser les européistes béats ni les techno-optimistes américains : trois courants s’affrontent. D’un côté, l’Europe cultive sa différenciation avec un attachement obsessionnel à la vie privée — quitte à ralentir ses champions industriels ; à l’opposé, les États-Unis, très libéraux sur le sujet hors quelques interdictions locales ; enfin l’Asie, dont la Chine fait figure de pionnier lugubre du contrôle social algorithmique généralisé.

Un tel morcellement signe-t-il notre impuissance ? Avouez-le : on aurait pu rêver mieux que cette loterie géopolitique où une même technologie bascule du gadget chic occidental à l’outil totalitaire oriental.

Reconnaissance faciale : le mot de la fin, sans langue de bois

Les avantages réels face aux risques occultés

Il faudrait avoir perdu tout sens critique pour ignorer les quelques bénéfices tangibles de la reconnaissance faciale. Commodité indiscutable (adieu badges et mots de passe), fluidification de certains contrôles d’accès ou encore appui à des diagnostics médicaux ultra-spécifiques : voilà pour le palmarès officiel, toujours mis en avant par les cabinets marketing ravis d’avoir trouvé leur nouveau mantra sécuritaire. Mais soyons honnêtes, ces atouts servent bien souvent d’écran de fumée. Les menaces sur nos libertés, notre vie privée et l’équité sociale sont massives, structurelles, et régulièrement minimisées par des narratifs technophiles. Atteintes aux droits fondamentaux, biais discriminatoires enracinés dans le code source, surveillance généralisée – il n’y a rien là qui relève du fantasme paranoïaque.

Comment se prémunir et rester vigilant face à cette technologie omniprésente

Sans vouloir froisser ceux qui rêvent d’un monde frictionless : il va falloir ouvrir l’œil – et pas seulement devant son smartphone.

- Contrôlez les autorisations : Refusez systématiquement sans lecture les demandes d’accès à votre caméra ou galerie photo sur apps et sites douteux. La facilité ne justifie pas la naïveté.

- Scrutez vos paramètres : Faites le tour des réglages de confidentialité (Apple/Google compris). Désactivez la reconnaissance automatique quand l’option existe.

- Priorisez l’opt-in éclairé : N’acceptez jamais la collecte biométrique sans comprendre où vont vos données (et qui peut y accéder). C’est votre visage, pas un QR code jetable.

- Privilégiez des alternatives moins invasives : Mots de passe complexes ou doubles facteurs restent largement suffisants hors cas ultra-sensibles. L’innovation n’impose rien.

- Renseignez-vous sur vos droits : Consultez les ressources officielles, suivez l’évolution du RGPD ; signalez tout abus auprès des autorités compétentes.

L'avenir de la reconnaissance faciale : innovation ou contrôle généralisé ?

Nous devons éviter une société coincée entre innovation gadgetisée et dystopie panoptique. L’avenir sera déterminé – oui, vraiment – par nos choix collectifs et le sérieux (ou non) de nos régulations. Si nous restons passifs, la logique du contrôle généralisé s’imposera sous couvert de progrès. Si nous exigeons transparence, proportionnalité et débats publics sincères... alors peut-être cette technologie trouvera-t-elle un cadre acceptable. Sans vouloir froisser personne : c’est à nous d’écrire ce futur — ou d’en subir chaque caméra.